Interviews

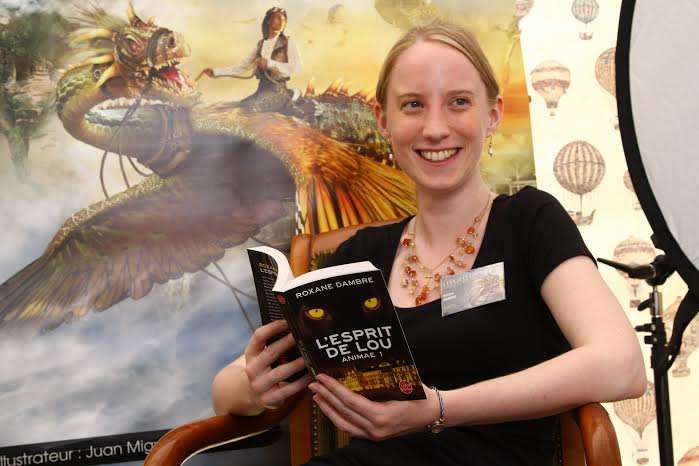

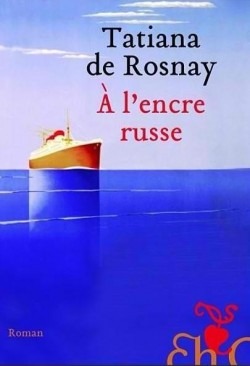

Interview de Tatiana de Rosnay (Janvier 2010)

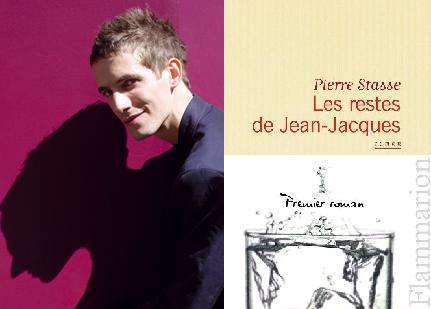

Interview de Pierre Stasse (Décembre 2009)

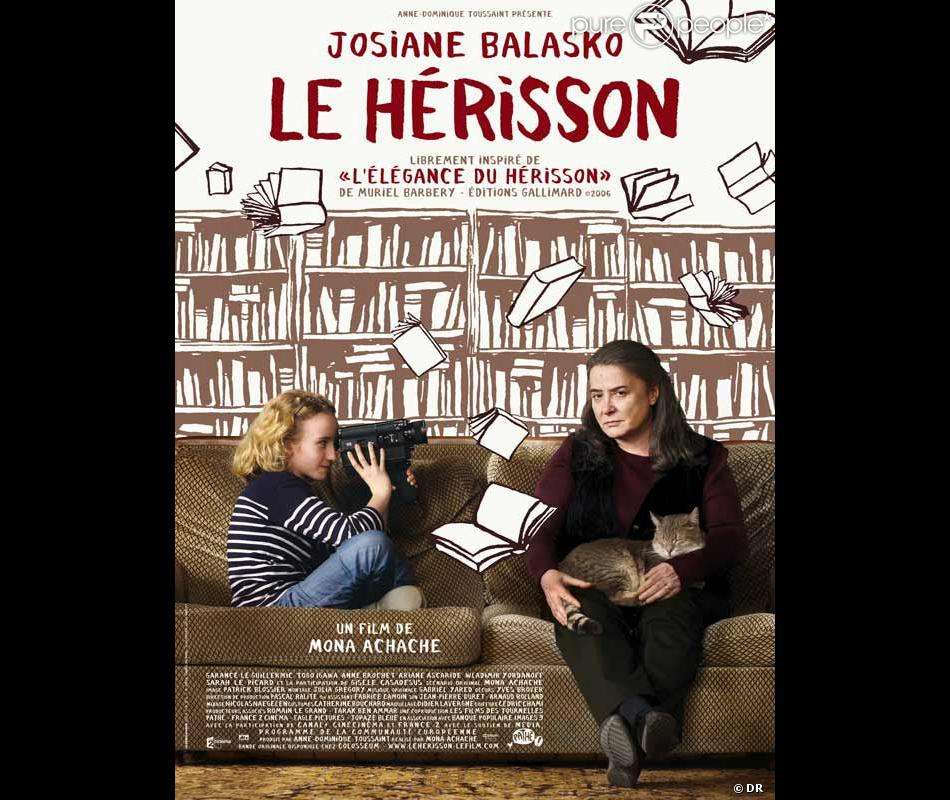

Interview de Mona Achache (Juillet 2009)

Interview de Tatiana de Rosnay (Mars2007) Tatiana de Rosnay publie Elle s'appelait Sarah (Editions Héloïse d'Ormesson) un époustouflant et magnifique roman.

Interview de Clarabel (Février 2007) Clarabel nous dit tout sur son blog et sa passion pour la lecture

Entretien avec Agathe Hochberg (Mars 2006) Portrait d'Agathe Hochberg © Copyright Agathe Hochberg

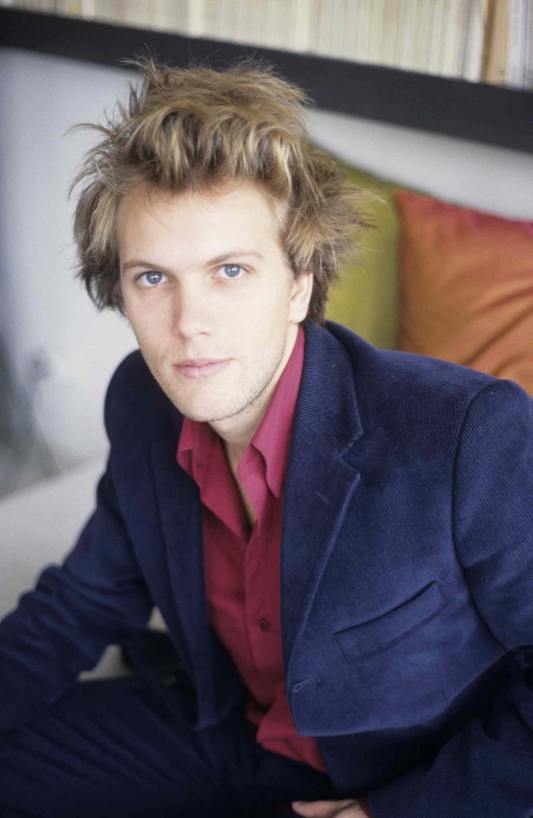

Interview de David Foenkinos Portrait de David Foenkinos © Copyright Flammarion

Interview de Patrick Maunand (Septembre 2005)

Interview de Florian Zeller (Février 2005)

Interview de Calou (Novembre 2004) Pascale Arguedas, Calou, ivre de lecture

En exclusivité pour alalettre

Retrouvez les chroniques et interviews de Shadi Biglarzadeh

Coups_de_pouce

@lalettre.com vous propose cette rubrique appelée « Coup de Pouce ».

Qu’est ce que notre « Coup de Pouce » ? Tout simplement un espace d’expression pour les auteurs cherchant un éditeur, les auteurs auto-édités ou les éditeurs souhaitant présenter leurs jeunes talents.

Le coup de pouce d’avril 2010 :

Bruno Lafourcade a inventé un village (Saint-Marsan), une famille (les Peyrehorade) et un double (Jean Lafargue), lieux et personnages aquitains, à partir desquels il fait rayonner toutes ses fictions.

Le coup de pouce de Décembre 2009 :

A la recherche de Papali de Joëlle Rochard : les belles aventures de Babou, un petit garçon rendant visite à son grand-père..

Le coup de pouce de Janvier 2009 :

Les deux mondes d’Eliane Thivin-Reboul, Eliane Thivin-Reboul écrit des poèmes et des contes. Elle offre aux lecteurs d’alalettre Les deux mondes.

Le coup de pouce d’Avril 2008 :

Le coup de pouce de Novembre 2007 :

Elles, Jérusalem de Thierry Leroy

Le coup de pouce de Juin 2007 :

- Nuisances de Claude L’Hermitte, un sombre Polar en Périgord Noir

- Mademoiselle Coco , jeune demoiselle de 24 ans nous invite à découvrir son univers d’écriture.

- Guy Dumont, présente » Le chevalier fluor » son premier livre illustré pour enfant, dessiné par Laurent de Andrade

Les coups de pouce de janvier-février 2007 :

- Omicron, le premier roman de Mikaël Hirsch, un jeune libraire du XIe arrondissement de Paris.

- Après Le Manuscrit de Portosera la rouge, le Soliste, le deuxième roman de Jean-François Dauven explore avec un bonheur renouvelé les arcanes de Portosera, sa ville imaginaire.

- Nathalie Andreu publie Alice, son premier roman , les aventures d’une jeune femme célibataire de 36 ans, ballottée entre les hommes qu’on lui présente et sa peur d’aimer et d’être aimée.

Les coups de pouce de novembre-décembre 2006 :

Maxime Jelmys publie aux éditions Manuscrit Une vieille dame s’en va.

Les coups de pouce d’avril-mai 2006 :

- Damien Dupuy publie aux éditions Manuscrit son second roman, Une inconnue dans la nuit.

- Isabelle Ménétrier a publié deux romans A la croisée des chemins, Partie 1 : Avec la haine par en dessous et A la croisée des chemins, Partie 2 : Les chemins de discorde aux Editions Manuscrit.

- Gilles Gallas, né à Rouen en 1955, est à la fois auteur, éditeur et lecteur à voix haute

Les coups de pouce de février-mars 2006 :

- Virginie Ambert a 25 ans et vient de publier « Loca » , son troisième roman.

- Les Editions Le Sonneur est une toute jeune maison d’édition et vient de publier son troisième titre : Au plus loin du

Tropique de Jean-Marie Dallet.

Les coups de pouce de Janvier-février 2006 :

- Jean-Michel Bollinger vient de publier aux éditions Amalthée un roman intitulé La Plume.

- Gil & Pivano, deux amis du Lycée Périer à Marseille publient Chair amie, leur deuxième roman.

- Bernard Lancourt publie MicMac de BigMac.

- Frederic Tison vient de publier un premier livre de poésie : Anuho (Les Quatre Livres).

- Bruno Rohaut publie La voie d’un sourd , son premier roman.

Le coup de pouce d’octobre-novembre 2005 :

- Béatrice Deparpe est Ardennaise. Elle présente Le nouveau fléau de Dieu, son dernier roman

- Erwan Chuberre nous souhaite la bienvenue dans son univers fait de fées, de Divas, de muscles et de délires

Le coup de pouce de septembre-octobre 2005:

- Brigitte Guilbau aime citer Zola : « Savoir où on veut aller c’est très bien,encore faut-il montrer qu’on y va… » Elle a publié Voyage en Pays Oblique, Chate-moi, mon amour et publiera en 2006 Mémoires d’écume

- Guy Jacquemelle est l’auteur du Grand Oral de l’ENA

Le coup de pouce de septembre 2005 :

- Daniel Gaye est l’auteur de : Aux talons d’Achille

- Jean-Philippe Roussilhe publie Le Parcours, esquisse pour la reconstitution d’une ligne brisée

- Dominique Drouin est l’auteur de Katharevoussa (la langue unique) et de Tiroir, tiroir

Le coup de pouce de mai-juin 2005 :

- Sophie di Maggio se passionne très tôt pour l’histoire et l’écriture . Présentant un intérêt tout particulier pour le Vietnam, c’est loin des rizières que la jeune savoyarde retrace l’une des nombreuses périodes sombres de l’histoire de ce pays. Sophie di Maggio a publié La Résistance tonkinoise.

- Jean Durin est l’auteur du roman Le Grand esprit vert. Il prépare actuellement la publication d’un recueil de Nouvelles : Terminus.

- Jean-Claude Blanchard vient de publier Il m’a appelé Admeo aux éditions SDE. Il s’agit d’un roman initiatique très documenté qui mélange volontairement les genres : roman d’anticipation, roman historique, roman d’aventures, dont le héros est au cœur d’une intrigue liée au premier pharaon de la 1ère dynastie en Egypte.

Le coup de pouce d’avril 2005 :

- Olivia Cham a publié deux romans aux éditions Hachette : La Nouvelle Ada, en 2002, et Les Pommes en 2004. Elle travaille actuellement à un troisième roman.

- Jeanne Bresciani, coup de pouce en mars 2004, publie Les Vestiges de Janvier

Le coup de pouce de janvier 2005 :

Marie Delair a maintenant 12 ans et nous adresse Violette, son nouveau conte (avec le soutien bienveillant de sa maman)

Le coup de pouce de septembre 2004 :

Josette Rico enseigne à l’Université Montesquieu-Bordeaux4. En cette année de commémoration du 50ème anniversaire de la mort de Colette, elle publie sa thèse Colette ou le désir entravé, chez L’Harmattan.

Le coup de pouce de Mars 2004 :

Jeanne Bresciani a écrit un premier roman et est à la recherche d’un éditeur. Voici les quelques lignes qu’elle nous adresse pour se présenter et nous donner envie de lire son roman.

Les coups de pouce de Février 2004 :

- Michel Baranger publie « Sur les chemins du Grand Meaulnes avec Alain-Fournier ».

- Benoit Deville publie le Faux Identique.

Les coups de pouce de Janvier 2004 :

- Mélanie De Coster publie On devrait toujours choisir sa famille

- Témoignage émouvant que celui d’Anne Laurent qui s’est battue pendant plusieurs mois pour la survie de sa fille prématurée.

Les coups de pouce de Novembre 2003 :

Sylvie Sauvage : Après avoir soutenue sa thèse de doctorat sur Alain-Fournier à l’Université de Paris –IV la Sorbonne, fin 2000, Sylvie sauvage enseigne les lettres et dirige des stages Littérature et Cinéma à Paris. Elle est l’auteur d’un recueil de poèmes, Petit Voyage dans un monde ancien – Prix de la Crypte 1997.

Paul Van Lerberghe est né près d’Anvers en Belgique. Il y vit encore, avec sa femme et ses 4 enfants, mais a perdu son cœur en France. Dès que possible il passe son temps libre dans les environs de Béziers. Pendant ses études d’ingénieur il commence à écrire des poèmes et des histoires. Il n’arrive à mettre ses pensées sur page qu’en utilisant la langue française. Cette obsession pour ce langage et sa passion pour la poésie a abouti à un premier recueil qu’il aimerait voir éditer. En ce moment, il termine un premier livre.

Le coup de pouce d’Août-septembre 2003 :

Nathalie Camidebach est née dans le sud-ouest de la France où elle passe son enfance et son adolescence.

À vingt ans, elle décide de partir à Paris pour y suivre des cours “d’Art Dramatique” et réalise un premier court-métrage après avoir suivi une formation de réalisatrice à l’université de Censier. Puis elle s’envole pour Los Angeles où elle découvre la photographie et écrit son premier roman.

De retour en France elle décide de s’autoéditer… et nous livre là “Tombé du nid.”

Seth est originaire de Belfort. C’est après ses études que Seth a soudain l’envie d’écrire un livre. C’est un grand voyageur, il aime découvrir de nouveaux pays, de nouvelles manières de vivre et surtout, le plus important pour lui, rencontrer des gens de tous horizons, apprendre des langues étrangères. L’auteur est un passionné de mystères, de films d’horreur, de mythologie ; il a une grande passion pour l’Egypte ancienne.

Seth publie son premier roman : « Le Succès empoisonné »;

Le coup de pouce de Mai 2003 :

Olivier de Brabois poursuit depuis 20 ans une carrière dans la haute fonction publique territoriale . Il publie Gyp, Comtesse de Mirabeau Martel, le récit du destin passionnant de cette pasionaria nationaliste, « homme de lettre et femme du monde ».

Les coups de pouce d’avril 2003 :

- Michele Brieuc ( coup de pouce d’alalettre.com en février 2002) publie La Promesse Illusoire, son second roman.

- Dominique Labbé a comparé les oeuvres de Molière et Corneille et publie « Corneille dans l’ombre de Molière ».

Les coups de pouce de janvier-février 2003 :

A 23 ans, Raphaël Stainville a quitté son univers douillet versaillais pour marcher , seul, de Paris à Jérusalem. Il nous livre dans J’irai prier sur ta tombe le récit de cette quête spirituelle.

Patrick Cintas : « Écrivain et compositeur, je vis de ma peinture, en Andalousie. Je suis né au Maroc en 1954. Je suis l’auteur du million et demi de mots rassemblés dans Les Jours: quatre suites romanesques (Fleur, Carabin Carabas, Coq à l’Âne Cocaïne et Rendez-vous des fées) et un recueil de poésies (Alba Serena)… »

Patrick Cintas

Les coups de pouce de Décembre 2002 :

Jean-Jacques Nuel est né le 14 juillet 1951 à l’Hôtel-Dieu de Lyon et vit encore dans cette ville. Il a publié en 2002 Portraits d’écrivains, aux éditions Editinter.

Il est l’auteur de nouvelles, de poèmes et de biographies et collabore à de nombreuses revues littéraires.

Paul Cosquer : Cet auteur hors norme, à la fois poète et nouvelliste nous fait partager, sur son site personnel, ses écrits. Des brèves de poète aux poèmes illustrés, un seul fil conducteur : une sensibilité exacerbée, un regard vérité sur notre monde intérieur.

Les coups de pouce de Novembre 2002 :

Julienne Zanga est née en 1973 à Yaoundé, capitale camerounaise. Après son Bac littéraire, elle a poursuivi des études en Sciences Sociales à l’Université Catholique d’Afrique Centrale à Yaoundé. Julienne Zanga vit aujourd’hui en région parisienne.

Elle est l’auteur d’Alima et le prince de l’océan (Dapper 2001) et Eboni (Celui qui courait après un corps) (TrialEditions, à paraître le 1er trimestre 2003)

Marie-Thérèse Geisler publie Thadé, une longue Histoire d’Amour…

Livre multiple,histoire d’un couple, histoire d’amour pour la musique et le violon.

Le coup de pouce d’Octobre 2002 :

Charles de Leusse publie Le Sablier, Un recueil éclectique qui rassemble des maximes sur des thèmes aussi variés que Dieu, la vérité, la haine, la mort ou l’humilité…

Les coups de pouce de Septembre 2002 :

Matthias Vincenot, 21 ans , est étudiant à la Sorbonne

Il est l’auteur de de cinq recueils de poèmes publiés aux éditions Lettres du Monde : Un autre ailleurs, Un détour vers le rêve , Funambule, La vie, en fait… , Escapades.

Jérôme Coutou a 25 ans. Il est étudiant en Sup de CO à la Rochelle. Il est l’auteur de : Un ange passe, Le Rêveur, le Sang du Cygne… . Toujours à la recherche de l’autre à travers ses mots, Jérôme Coutou nous pousse à vivre avec un optimisme débridé.

Le coup de pouce de Juillet 2002 :

Heiner Wittmann a fait des études de littérature et de linguistique françaises, d’histoire et des sciences politiques à Paris et Bonn; il a publié deux livres sur Sartre et Camus

Les coups de pouce de Mai 2002 :

Maryline Renaud est enseignante . Elle a convaincu Pierre Ropiquet, ancien déporté, de témoigner. De ce travail de mémoire, est né un livre : Histoire d’un Déporté

Fréderic Abergel s’adonne de moins en moins aux Mathématiques et de plus en plus à la littérature.

Visitez son site sur lequel il propose des inédits, des extraits de romans déjà publiés, ainis que son travail en cours.

Le coup de pouce de Mars-avril 2002 :

Jérome Touzalin, est l’auteur de nombreuses nouvelles et pièces de théâtre , dont Mentir y’a qu’ça d’vrai qui sera jouée à Paris en janvier 2003.

Florence Issac. Poète et romancière française, Florence Issac a publié :

- Prends soin de tes rêves en 1998

- La fissure en 1999 livre co-écrit avec une amie chère, Véronique Deroy et édité en juin 2000 par les Editions Lettres du Monde.

- Et Mage, Magie, Image recueil de photos ( Emmanuel AUGUSTINE ) et poèmes en 2000

Karine Bernfeld est née à Lyon. Elle écrit depuis son enfance.

Elle a publié Apologie de la passivité (Editions Lattès, 1999 (réédition en poche éd. J’ai Lu, 2001) et Alice au pays des femelles (Editions Balland, 2001).

Le coup de pouce de Février 2002 :

Pascal Raux est né en 1969. Il vit à Paris où il écrit des nouvelles, des romans et des poèmes quand il a le temps.

Il a publié un recueil de nouvelles, Sollicitudes

Thierry Vimal est né dans les années soixante-dix. Il vit à Nice. Nathalie Héry qui a été touchée par Dans l’Alcool, un livre qui raconte une Cure de désintoxication souhaite lui offrir ce coup de pouce

Michelle Brieuc est consultante de formation. L’écriture n’est pas son métier mais » sa seconde vie » . Elle y consacre une large part de son temps libre.

Le coup de pouce de Janvier 2002 :

Tatiana de Rosnay est écrivain et journaliste. Elle a publié 5 romans aux éditions Fayard et Plon. Elle travaille également en tant que pigiste pour les magazines ELLE et Psychologies.

Le coup de pouce de Novembre 2001 :

- Les mots du Coeur : les poèmes de Moun

- Jean-Luc Russon : « Ancien « marchand de hasard » reconverti dans la littérature »

Le coup de pouce de Septembre 2001 :

Anne-Sylvie Dodeman et son roman : Marie de Chair

Les coups de pouce de juillet-Août 2001 :

- Nina Siget auteur de Gangue et COULOIR QUATRE, le dos fin

- Les poèmes de Üzeyir Lokman Çayci

Les coups de pouce de juin 2001 :

- Alice Yvernat et son roman : les égarements de la Vertu

- Carole Zalberg et son dernier roman : Mémoires d’un arbre

- Philippe Bray, auteur de Nouvelle tropicale, Si un jour, Tableau…

Le coup de pouce de mai 2001 :

Berlin, Morceaux d’âme de Fabien Vella

Le coup de pouce de mars-avril 2001 :

Les poèmes de Cathy Garcia : Décadence, La Demoiselle, Mémorial…

Les coups de pouce de Janvier-février 2001 :

Pascal Desrousseaux

Allez visiter le site de Pascal Desrousseaux et découvrez les 50 histoires du petit homme…

Les coups de pouce de novembre et décembre 2000 :

Olivier Deck

Né à Pau en 1962, Olivier Deck est à la fois conteur, poète et chanteur.

son auto-portrait

Visitez le site d’Olivier Deck

Joël Balm

Joël Balm est son nom de plume. Il est âgé de cinquante-quatre ans, et vit en Suisse …

son auto-portrait

Patrice Favaro

Patrice Favaro vit en Provence et se consacre à l’écriture, à la mise en scène, à animer des ateliers de théâtre et d’écriture destinés en particulier au jeune public

Il vient de publier : Un si triste sire ,chez Hachette Jeunesse, en septembre 2000

Reinette, le conte de Marie Delair, 7 ans

Marie a 7 ans, avec sa maman, elle a écrit Reinette , l’histoire d’uen jolie petite fille qui habitait dans un pommier …

Les coups de pouce de juillet et Août 2000 :

- Véronique Renaudin : 3 contes pour enfants

- Benjamin Sehene : Le Piège Ethnique

Le coup de pouce de mai-juin 2000 :

Anne-Bénédicte Joly